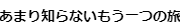

歴史

経緯

銀山(上田銀山)のはじめ

- 1641年(寛永18年)に現在の魚沼市下折立の百姓・源蔵が赤川表(現・只見川)沿いの天狗平で川鱒とりをしているところで、銀の鉱石を発見したことに始まる。

- 当時の只見川上流はあまりの秘境のため、高田藩および隣接する会津藩との国境未確定地域となっていたが、この銀鉱山の発見は会津藩を刺激し、にわかに国境争いがわき起こった。解決には15年の年月を要したが、両藩の国境は只見川中央とする裁定が下り、明暦三年(1657)に銀山開きの神事が行われた。小出から銀山に至る間には宿場と御番所が設けられた。

- 無人だった原野が鉱山町として栄え、最盛期には約2万5千人が働き、約千軒の家が並んだほどに発展し、遊女までが姿を見せたといわれている。

最盛期

ロマンをたどる

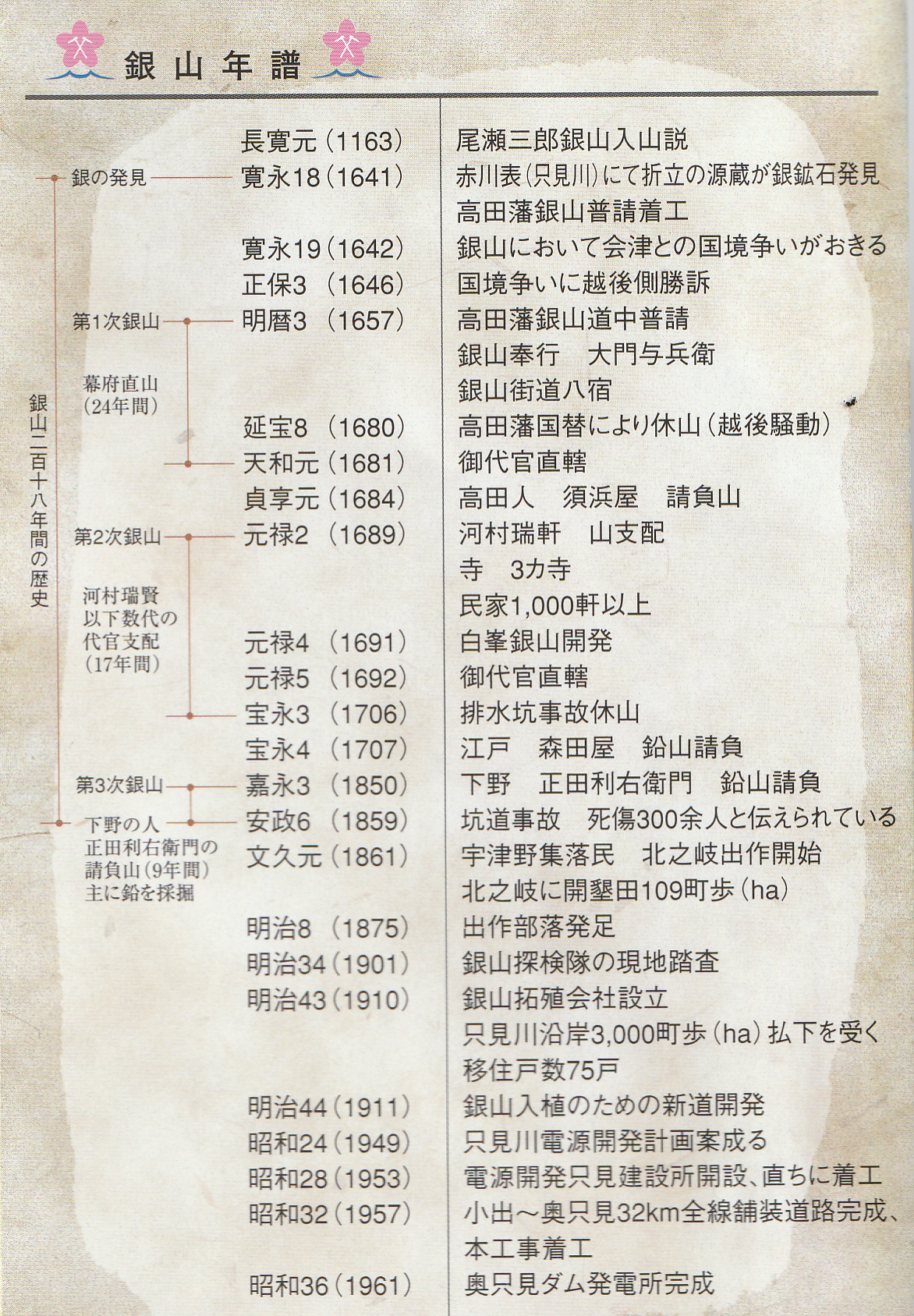

銀の道(最盛期)

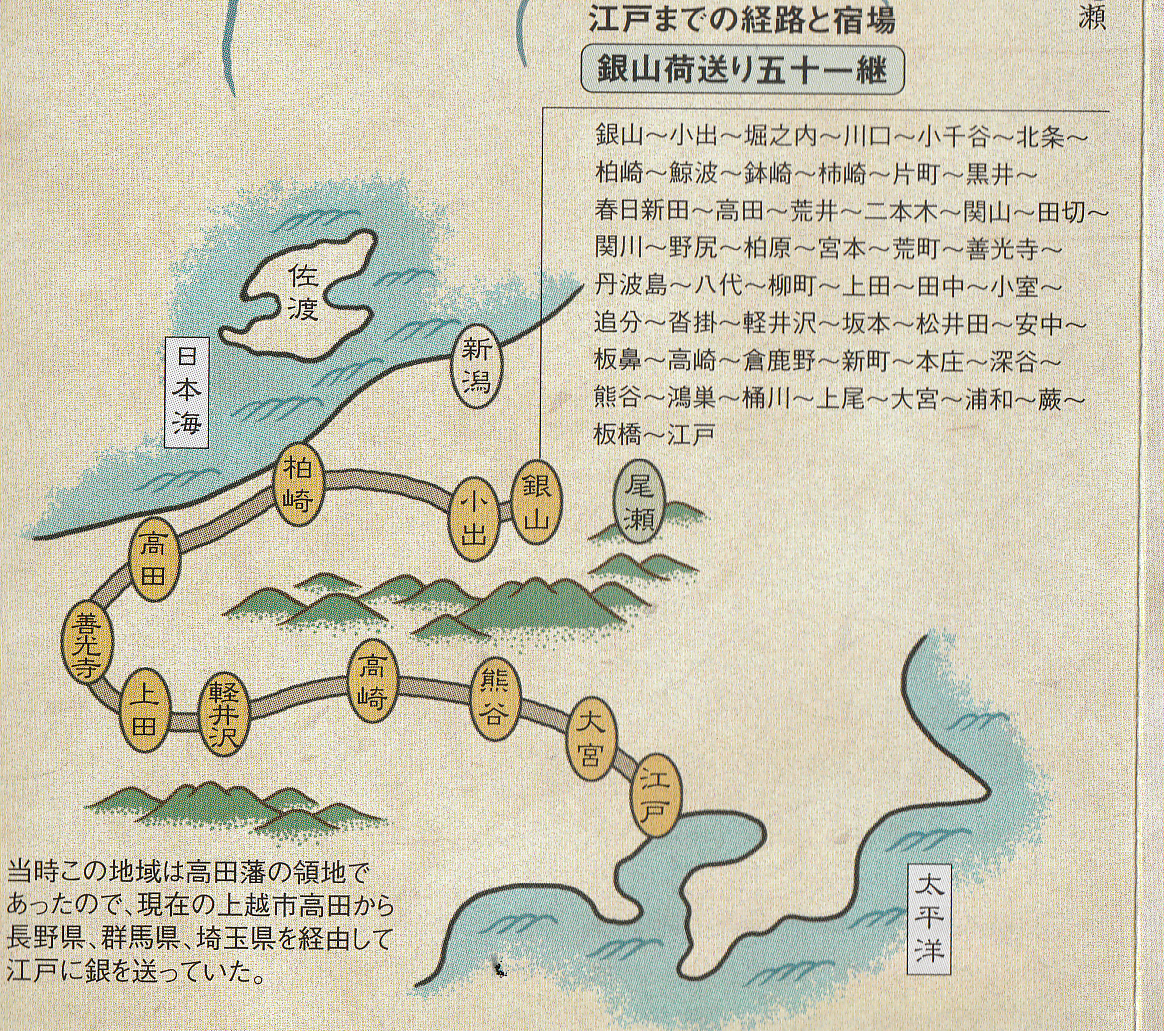

- 小出島(現・魚沼市小出)から銀山に至る峠道には8ヶ所の宿場・3ヶ所の番所が設けられた。また、銀山の中心地・須原口には本陣が、採鉱現場近くには十二山神社が設けられ、山間の秘境に一大鉱山街が出現するに至った。銀山の開発が知れるや、諸国から職人・商人・鉱夫・遊女が参集し、空前のにぎわいを見せた。

- 高田藩による銀の採掘は足かけ25年に及んだが、1681年に高田藩主・松平光長は有名な高田騒動により改易され、銀山の採掘は中止となってしまった。やがて高田の商人・須浜屋が5ヶ年の期限付きで銀山の経営を再開した。1689年(元禄2年)には只見川を隔てた会津藩領からも銀鉱が発見されて白峯(しらぶ)銀山と名付けられ、上田銀山と白峯銀山を合わせて大福銀山と呼ばれた。江戸幕府は両銀山を直轄経営とし、河村瑞賢に山支配を行わせた。幕府へ上納された花降銀は、1698年(元禄10年)には1,044貫(約4,000kg)に達した

銀の道(越冬)

- 当時、只見川・北ノ又川沿いは、上田銀山・白峯銀山の関係者合わせて2万5千人ほどが居住する一大鉱山街で、その中心街は千軒原と呼ばれた。十二山神社のほかに寺院が三山、温泉宿や遊女宿までがあった。ただこの地域は全国でも有数の豪雪地でもあり、入山は旧暦4月・下山は旧暦10月となっていた。下山時は代官所・会所・番所等の役人・人足は越冬隊を残して下山したが、越冬隊として山回り3人・雪かき人足10人・詰夫70人・使番および門番10人が、施設や道具の保守管理にあたったという。

| 1合目 | 坂本 |

|---|---|

| 2合目 | 目覚し |

| 3合目 | 栖の木 水楢の大木がそびえ、格好の休憩場所であった。 |

| 4合目 | 水函 湧き出す水を箱にため、水場とした。 |

| 5合目 | 半腹石 峠の頂と麓との中間点。 |

| 6合目 | 中ノ水 付近一帯をこのように呼んでいた。 |

| 7合目 | 千体仏 多致の仏像安置したところから。 |

| 8合目 | 仏道 お堂があり、多数の仏像が安置されていた。 |

| 9合目 | 日本坂 日本中が見渡せるほどの展望。 |

| 10合目 | 大明神 山仕事や銀山並請の安仝を願って木花開耶姫(このはなさくやひめ) 命をまってある。 |

| 9合目 | 問屋場 問屋場で、季節遊女までいた。 |

| 8合目 | 水場 定かに水場の跡が確かめられ、湧き水が今も続く。 |

| 7合目 | 焼山 当時の山火事で、一蒂が 焼け果てたことから。 |

| 6合目 | プナ坂 ブナの大木が茂っていた。 |

| 5合目 | 松尾根 松の巨木が繁っていた。 |

| 4合目 | 十七曲り つづら折りの坂道。 |

| 3合目 | オリソ 「御入り候」の転訛したものか? |

| 2合目 | 榛の木(ハンノキ) 榛の木の巨木がそびえていた。 |

| 1合目 | 石抱 拷問所のあツった所。ひざの上に里石を積んで 自白を強要した。 |